No59メルマガ/4.ARROWS🏹2025年3月号

皆さん 今月3月は本当に寒いですね。でも来週になるとなんと東京では🌸開花する予定というのに、本日も雪⛄が降ったりして、なんか気温変動が激しすぎて体調を崩られている方もいて大変ではないでしょうか!コメも高い、野菜も高い、そして社会保険料や税金も高い、本当に大変な時代がやってきました。

今年は食糧危機に備えて私は、NPO団体で、じゃがいいもを植えます。(笑)www

上から 北あかり、メークイン、男爵のメージャどころを育てます。

お時間がある時に下記の記事をお読みください。

育成就労生、手数料「月給の2カ月分」まで政府原案

外国人技能実習制度に代わり、2027年までに始まる「育成就労制度」の運用ルールを検討する政府の有識者懇談会の初会合が6日あり、原案が示された。労働者が来日前に母国の送り出し機関に支払う手数料に上限を設けるほか、賃金水準の高い都市に労働者が集中することへの懸念を踏まえ、地方企業の受け入れ枠を広げる案が盛り込まれた。今夏までに省令として公布する方針。(朝日新聞より)

育成就労制度は、昨年の通常国会で改正入管難民法などが成立し創設が決まった。在留期間は原則3年。国内の労働力不足を背景に、働きながら技術を習得し、より技能水準が高く最長5年間在留できる「特定技能1号」にステップアップしてもらう狙いもある。

新制度の導入に伴い、実習の名目で安価な労働力の確保に利用されているという批判があった技能実習制度は廃止する。

技能実習制度では、来日時に母国の送り出し機関に職業紹介や研修の名目で多額の手数料を払い、借金を背負う事例が問題視された。国によって差があるものの、政府の実習生への聞き取り調査では、平均で50万円超の手数料を払っていた。

さらに3年間は本人の意向による職場の変更(転籍)ができず、ハラスメントがあっても職場を変えられない実習生が相次ぎ失踪した。

先月6日に示された原案では、送り出し機関に支払う手数料は来日後の月給2カ月を上限とした。育成就労の計画を審査する段階で、手数料を申告してもらうことを想定しているという。

外国人訪問介護、今春拡大へ特定技能と技能実習で解禁

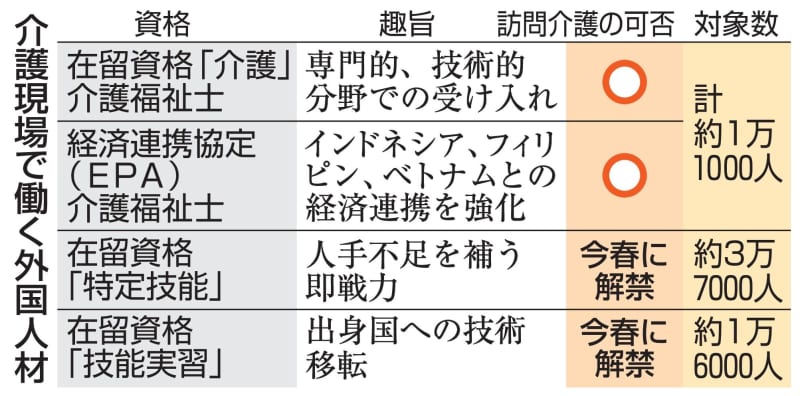

政府は今春、高齢者宅に赴く訪問介護サービスで働ける外国人の対象を拡大する。在留資格の「特定技能」や「技能実習」を持って既に介護施設で働いている外国人計約5万3千人に対し、研修を条件に解禁する。2025年に団塊世代が75歳以上となって介護需要が高まる中、必要なサービスを受けられない「介護難民」の増加も念頭に、業界で深刻化する人手不足の解消につなげる。

訪問介護で働ける外国人は現在、在留資格「介護」の介護福祉士と、経済連携協定(EPA)に基づいて来日した介護福祉士で計約1万1千人。介護福祉士ではない特定技能や技能実習はこれまで利用者との意思疎通や対応に懸念があるとして認めていなかった。

特定技能は人手不足が深刻な業種で即戦力として働ける外国人を受け入れる制度。介護分野の特定技能の外国人は約3万7千人で、政府は28年度末までに最大13万5千人を受け入れると見込む。出身国への技術移転を目的とする技能実習で介護分野の外国人は約1万6千人(共同通信社より)

労働基準法、副業促進へ改正議論(勤怠管理巡り労使対立)

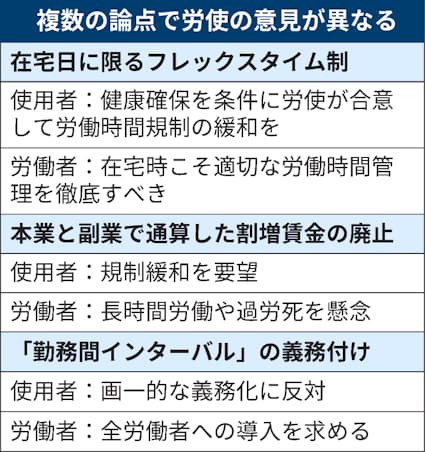

厚生労働省は28日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の労働条件分科会を開き、労働基準法改正に向けた議論を始めた。1月に公表した有識者研究会の報告書を踏まえて話し合う。本業と副業の勤怠管理簡略化による割増賃金通算の廃止など労使間で意見が対立するテーマは多い。

分科会は連合をはじめとする労働組合や、経団連など経済団体の担当者、学識者の3者が委員として参加する。25年夏をめどに委員の意見を中間整理し、25年内にも議論をとりまとめる。早ければ26年に労基法と関連法の改正案を国会に提出することを目指す。

労基法は1947年に旧工場法を引き継いで制定した。工場労働を前提としたルールが残り、現状にそぐわない法規制も多い。2019年に施行した働き方改革関連法が5年後に労基法などの見直しを検討するよう定めており、労働法制などの専門家が参加した「労働基準関係法制研究会」が25年1月に法改正へ向けた報告書を発表した。

報告書に盛り込まれた内容のうち連続勤務日数を最長13日間に制限することなどは、労使の意見が一致している。

会社員に本業と副業の労働時間を通算して割増賃金を支払う仕組みの廃止は、経団連が規制改革の一環で要望してきたが、連合は「長時間労働や過労死等の現実を無視したもの」との立場をとる。

テレワークなどの在宅勤務と出社を組み合わせて働く人に向けた、在宅の日に限る新たなフレックスタイム制についても、連合側は労働時間の管理を徹底すべきだとして慎重だ。

終業から次の勤務開始までに一定の休息時間を確保する「勤務間インターバル」は、連合が全労働者を対象にした導入を求めるが、経団連は実務上の影響が大きいとして一律の義務付けには反対している。研究会でも有識者の意見が分かれ、報告書で「様々な手段を考慮した検討が必要」との記述にとどまっていた。

28日の分科会では、経団連労働法制本部長が、報告書に盛り込まれなかった裁量労働制の対象拡大や在宅勤務における深夜労働の割増賃金の見直しなどについても論点とするよう求めた。連合総合政策推進局長は「スケジュールありきではなく、職場の実態を踏まえた議論をしてほしい」と要望した。

日本向けワキングーホリデーを8カ国が再取得可能へ

政府は、外国の若者が日本に長期滞在しながら働ける「ワーキング・ホリデー」制度について、これまで1回に限定されていたビザ(査証)を再取得できるようにした。再取得の対象国は英国やカナダ、ドイツなど計8カ国。韓国も追加する方向で調整している。日本で増加する外国人観光客に対応するため、若い外国人の就労者を確保する狙い。特にウインタースポーツ業界からインストラクターとして働いてほしいとの要望があった。

ワーホリ制度は1980年にオーストラリアとの間で始まって以降、利用できる対象は30カ国・地域に広がっている。これまで同制度で来日する場合、ビザは1回しか取得できず、期間は最長1年だった。今回、再取得が認められた8カ国のうち、ニュージーランド、デンマーク、オーストリア、ドイツ、アイルランド、スロバキアの6カ国は、一度帰国した後に2回目の取得が可能となる。英国とカナダは帰国しなくても続けて取得できる。(日本経済新聞より)

ミャンマー人失踪の急増、緊急容認の「特定活動」を悪用か!

昨年失踪したミャンマー国籍の技能実習生の9割超にあたる1739人が、母国の情勢不安を理由に就労先の制限がほとんどない「特定活動」への在留資格変更を申請していたことが17日、政府関係者への取材で分かった。ミャンマー人実習生の失踪は、特定活動への変更が認められた令和3年以降に急増。転職のために制度を悪用している疑いがあり、政府は運用見直しを検討している。(産経新聞より)

現行制度では、技能実習生は人権侵害などの問題がない限り原則、実習先の転籍(転職)が認められていない。

一方、政府はミャンマー国軍によるクーデターで情勢が不安定になった3年以降、ミャンマー人が在留期間を終えても帰国が困難だとして、緊急避難的に転職が自由に認められる特定活動資格への変更を認め始めた。

だが、政府関係者によると、2年に250人だったミャンマー人実習生の失踪者は特定活動への変更を認め始めた3年、447人に増加。その後も増え続け、5年には前年の3倍弱にあたる1765人が失踪した。

/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/YD3WZXG7HNIHRAJQCUI67UZQZA.jpg)

1765人のうち失踪3カ月以内に所在が把握できたのは1760人で、そのうち1739人が在留資格を特定活動に切り替える手続きをしていた。

政府は犯罪歴があるなどの例外を除いて特定活動への資格変更を認める運用を続けているため、ほとんどが特定活動に切り替えて国内で就労しているとみられる。

なかには実習生として来日して間もなく実習先から失踪して特定活動への変更を申請したケースもあるといい、制度の悪用を前提に来日した疑いがある。

政府は失踪後に申請した実習生などに対しては、特定活動資格への変更の際に就労時間を週28時間以内に制限する運用をしているが、失踪に歯止めはかかっておらず、今後は実習先に戻るよう促すなどの運用見直しを検討している。